Quando pensiamo alle specie a rischio di estinzione, ci viene da immaginarle in ambienti selvaggi ed esotici: le foreste equatoriali, le isole del Pacifico. In Europa, verrebbe da dire con un po’ di cinismo, tutto quel che si poteva estinguere è stato estinto da tempo, e quel che non si è estinto è in linea generale in una fase di lento ma costante miglioramento.

Eppure dei fenomeni di estinzione si sono verificati in una delle aree più conosciute d’Europa poco più di quarant’anni fa, e non sorprendentemente i protagonisti sono dei pesci d’acqua dolce. Non sorprendentemente perché i pesci d’acqua dolce danno origine ad endemismi con distribuzione estremamente limitata con una certa facilità, e non sono rare specie la cui distribuzione è limitata ad un unico lago, magari pure piuttosto piccolo: secondo la tassonomia classica, anche l’ittiofauna italiana conta due endemismi puntiformi, il carpione del Garda e il carpione del Fibreno, che nonostante i nomi da mostro mitologico non sono altro che trote endemiche dei laghi eponimi. E sempre di trote, anche se non italiane, parla questa storia.

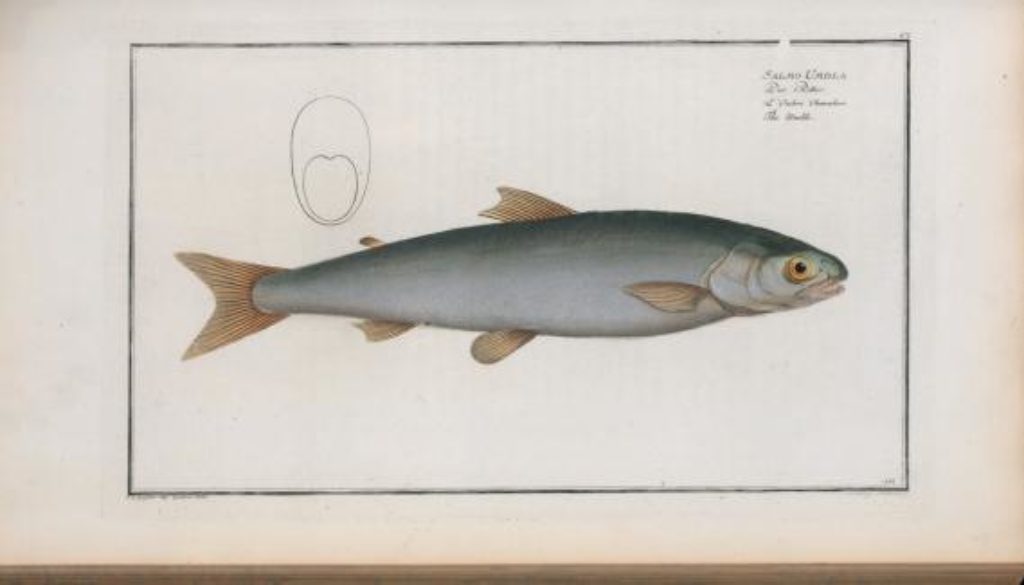

Il Lago di Costanza è un grande lago glaciale su cui si affacciano tre nazioni (Germania, Confederazione Elvetica e Austria), con una profondità massima di circa duecentocinquanta metri che ha fatto sì che, parallelamente alla fauna superficiale, che è in gran parte comune ad altri laghi dell’Europa centrale, si sia evoluta una fauna profonda, che consiste in particolare in due specie endemiche, Coregonus gutturosus e Salvelinus profundus. Quest’ultimo è un salmerino – quindi una trota – e non è l’unico salmerino del lago, dato che è comune, negli strati superficiali, Salvelinus umbla, una specie che invece ha un’ampia distribuzione.

Nella seconda metà del XX Secolo l’agricoltura intensiva provocò un incremento della concentrazione dei nutrienti nel Lago di Costanza, cui seguì un processo di eutrofizzazione con un rilevante aumento nel consumo di ossigeno, soprattutto negli strati più profondi. Verso la fine degli anni ’70 l’ossigeno in profondità non fu più sufficiente a garantire la sopravvivenza e soprattutto la riproduzione dei pesci di profondità, e tanto il coregone quanto il salmerino scomparirono. Nonostante i successivi ed efficaci sforzi per ridurre l’eutrofizzazione, i pesci di profondità non ricomparvero, e nel 2008 vennero dichiarati ufficialmente estinti.

Non fosse che pochi giorni fa è stato pubblicato un articolo scientifico che annuncia la riscoperta di Salvelinus profundus nel Lago di Costanza, mettendo quindi in discussione la sua estinzione. Nel 2012 iniziarono ad esserci voci su uno strano salmerino con riproduzione estiva (Salvelinus umbla ha riproduzione invernale), e nel 2014 una campagna di pesca sperimentale condotta sulla località in cui nel 1972 erano stati catturati gli ultimi esemplari noti di S. profundus permise la cattura di otto esemplari che complessivamente corrispondevano a questa specie.

Possiamo quindi rallegrarci della riscoperta di S. profundus e rimuoverlo dalle liste di specie estinte? Non è così semplice, e il motivo ci è chiaro leggendo con attenzione lo studio. È vero che gli esemplari di S. profundus sono chiaramente distinti dai S. umbla che vivono nello stesso lago quando si vanno a prendere in considerazione i parametri esterni, che evidentemente hanno a che fare con l’adattamento alla vita in acque profonde e vicino al fondo: tanto la grandezza dell’occhio, quanto la forma della bocca degli ipotetici S. profundus sono chiaramente differenti da quelle di S. umbla anche per qualcuno che di pesci non sa niente.

Se però si considerano altri tratti meno ovviamente legati all’adattamento, come l’anatomia interna e la genetica, le differenze sono decisamente meno marcate. In particolare, andando a confrontare i dati storici pre-1972 con quelli nuovi, si scopre che prima del 1972 le due specie erano chiaramente distinte a livello del numero di branchiospine sul primo arco branchiale, che andavano da 19 a 27 (con media a 22) in S. profundus, da 25 a 31 (con media a 28) in S. umbla. Adesso individui identificati come S. profundus e S. umbla hanno la stessa distribuzione di frequenza delle branchiospine, che va da 21 a 26, con media a 23.

Quindi, per riassumere, i S. profundus odierni non sono tanto differenti da quelli originali, ma i S. umbla sì!

La genetica aggiunge qualcosa in questa direzione. Per valutare le differenze genetiche sono stati impiegati dei microsatelliti, marcatori molecolari estremamente sensibili, che permettono di individuare differenze tra popolazioni. Sui nove microsatelliti testati, solo due sono stati in grado di discriminare tra S. profundus e S. umbla, il che è una differenziazione inferiore a quella che osserviamo in diverse popolazioni di triglie nel Mar Adriatico – triglie che indubitabilmente appartengono alla stessa specie. Inoltre, due S. profundus “anomali” (uno con lunghi denti che suggeriscono una dieta a base di pesci piuttosto che di invertebrati, l’altro catturato distante dalla località storica) risultano geneticamente identici a due S. umbla.

Purtroppo in questo caso non abbiamo la possibilità di confrontare questi dati con quelli storici, dato che il materiale storico non è disponibile per analisi genetiche, ma appare chiaro che a livello genetico S. profundus e S. umbla almeno adessosono quasi identici.

Per capire come interpretare questi dati dobbiamo chiederci cosa significhi, in questo caso, considerare due organismi come specie diverse. Nonostante i tassonomi continuino a ripetere che la specie è l’unico livello della classificazione dei viventi che ha un significato biologico reale, la definizione di specie non è univoca, e i dati possono dare risultati anche profondamente differenti a seconda del concetto di specie alla cui luce vengono letti.

In questo caso, se applichiamo un concetto fenetico di specie impiegando i caratteri morfologici esterni, i due salmerini risultano chiaramente distinti, ma se utilizziamo un concetto filogenetico basato sulle differenze nelle sequenze di DNA, i due salmerini risultano solo marginalmente distinti, e se utilizziamo come criterio il numero di branchiospine, i due salmerini sono decisamente identici.

I tassonomi che si occupano di pesci d’acqua dolce sono spesso stati accusati di avere un approccio un po’ allegro alla definizione di specie, che conduce ad un’indefinita moltiplicazione delle specie riconosciute, e in definitiva a un numero altissimo di microspecie, ognuna con una distribuzione molto limitata, e che se messe insieme nello stesso acquario si riproducono senza nessun problema. Dal loro canto i tassonomi si difendono adducendo la separazione tra corpi idrici, che rende distinte queste linee anche ove teoricamente potrebbero ibridarsi, e va detto, nel caso dei nostri salmerini, che non sembra irragionevole considerare come specie distinte due gruppi di organismi che vivono in parti diverse dello stesso ambiente, occupano nicchie ecologiche diverse e si riproducono in periodi diversi dell’anno.

Però il dato relativo alle branchiospine fa pensare che dopotutto potremmo non trovarci di fronte al vero S. profundus – e al vero S. umbla, e un suggerimento in questa direzione ci viene dall’altra specie profonda estinta, il coregone C. gutturosus.

Nel caso dei coregoni, le specie puntiformi presenti in molti laghi alpini sono state assorbite da altre specie più tolleranti, con cui si sono ibridate, e le specie profonde si sono “sciolte” in uno sciame ibrido con caratteristiche morfologiche ed ecologiche più simili a quelle della specie superficiale – banalmente perché fenotipi profondi non erano più compatibili con l’ambiente, e se pure nascevano, venivano contro-selezionati. Non sappiamo nulla sulla distanza genetica tra i salmerini “originali”, ma il dato relativo alle branchiospine ci porta a pensare che anche in questo caso ci troviamo davanti ad uno sciame ibrido, originatosi nel momento in cui S. profundus è stato spinto da un ambiente sempre più inospitale, a mescolarsi con S. umbla. I salmerini dagli anni ’80 in poi, quindi, potrebbero non essere stati né S. umbla, né S. profundus, ma qualcosa di nuovo, che conteneva materiale genetico di ambedue.

La cosa interessante in questo caso è che, un paio di decenni dopo la ristorazione ambientale, lo sciame ha apparentemente ricominciato a sciogliersi, e fenotipi profondi hanno iniziato a differenziarsi da quelli superficiali. Mentre nei coregoni le specie estinte sembrano non tornare indietro, in questo caso sembrerebbe che i salmerini profondi si stiano di nuovo differenziando.

Questo è sorprendente, dato che siamo abituati a pensare i processi evolutivi su ordini di grandezza di diverse migliaia di anni, non certamente dei vent’anni che sembrerebbero essere trascorsi tra il ripristino dell’ambiente e la ricomparsa dei salmerini di profondità, e forse per questo gli autori dello studio suggeriscono che forse S. profundus non si era mai davvero estinto, ma era sopravvissuto, sia pure molto rarefatto.

In un commento senza peer-review come questo mi permetto di azzardare un’interpretazione alternativa, che prevede che S. profundus si sia, in effetti estinto, come ruolo ecologico, ma ovviamente non come pool genico, e sia sopravvissuto nascosto in fenotipi da S. umbla. In questo contesto probabilmente fenotipi da S. profundus hanno continuato a nascere anche nel periodo in cui il lago era eutrofico, ma non avevano successo per assenza di una nicchia ecologica; nel momento in cui era di nuovo possibile vivere in fondo al lago, hanno iniziato a differenziarsi a livello di popolazione dallo sciame ibrido con caratteristiche da S. umbla, come suggerisce la presenza di differenze, sia pure minime, a livello genetico.

Se riusciamo ad evitare di eutrofizzare di nuovo il lago, dando loro qualche migliaio di anni le due forme probabilmente torneranno ad un livello di differenziazione paragonabile a quello pre-1972, ma, ed è questa la cosa importante non saranno comunque quelle originali. Dico questo per allontanare la tentazione di pensare che la natura risolve i nostri problemi di gestione ambientale facendo evolvere di nuovo gli stessi organismi che abbiamo fatto estinguere.

C’è un altro motivo per cui, per quanto affascinante e a suo modo incoraggiante, la storia dei salmerini del Lago di Costanza non deve essere considerata paradigmatica a livello evoluzionistico, e il motivo è che sono trote. Non è chiaro perché, ma le trote hanno una tendenza fortissima alla speciazione simpatrica, ossia al differenziamento di diversi ecotipi all’interno dello stesso ambiente. Diversi laghi scozzesi e irlandesi hanno due o tre specie con ecologia completamente differente, e le due trote endemiche di laghi italiani, i due carpioni, vivono in effetti in simpatria con almeno un’altra specie nativa (ma non endemica) di trota.

Questo processo sembra essersi verificato numerose volte, quasi in copia carbone: l’adattamento ad ambienti diversi dello stesso bacino, spesso accoppiata alla preferenza per differenti fonti di cibo e a differenti periodi riproduttivi, mantiene la separazione tra organismi che sono strettamente imparentati e in realtà sarebbero tranquillamente interfertili – ma, come abbiamo visto dai nostri salmerini, se l’ambiente viene perturbato al punto da rendere uno di questi ambienti inabitabile, il risultato è un complessivo rimescolamento delle trote.

Il grosso degli organismi però non funziona così – e anche in organismi che hanno seguito processi evolutivi apparentemente simili, come i coregoni, il rimescolamento avviene, ma come abbiamo visto non è reversibile, quantomeno non nei tempi che abbiamo osservato nei salmerini.

La ricomparsa di S. profundus è quindi un caso più unico che raro, e per quanto riguarda il grosso dei pesci d’acqua dolce, molti dei quali minacciati proprio dall’ibridazione con altre specie, l’unica prassi sensata è cercare di evitarne l’estinzione.

Joachim Langeneck, assegnista di ricerca in biologia presso l’Università di Pisa, nasce a Torino il 29/11/1989. La sua ricerca si concentra principalmente sullo studio di processi evolutivi negli invertebrati marini, con sporadiche incursioni nell’ambito dell’etica della scienza, in particolare a livello divulgativo.